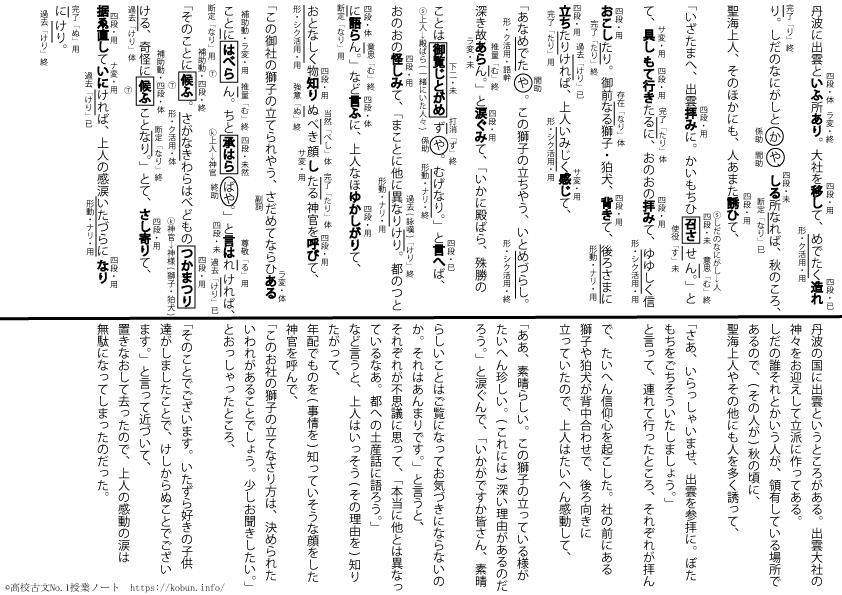

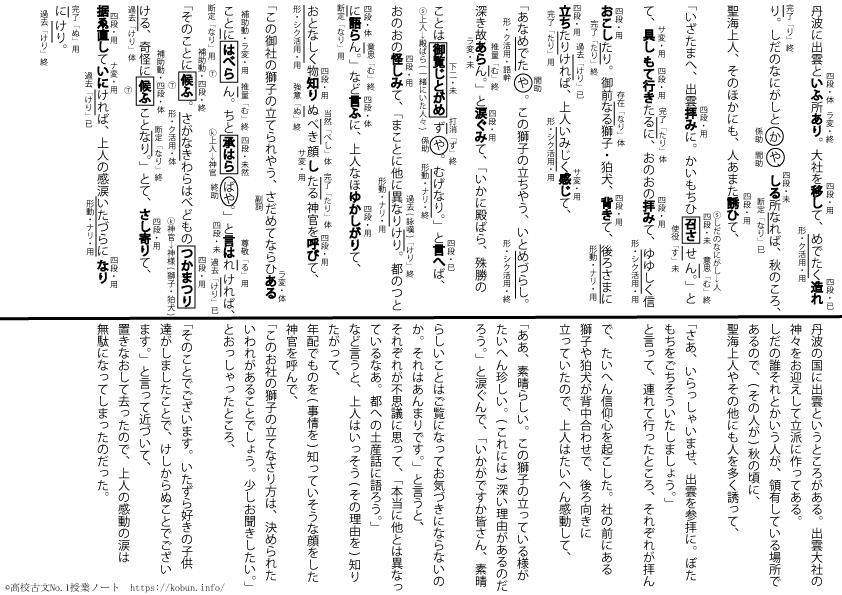

【文法のポイント!!】動詞、形容詞、形容動詞に重要語句多数出てきます。また、助動詞も『なり』『に』の識別が問われそう!!

『いざたまへ』や『かいもちひ召させん』は慣用表現として覚えておきましょう。『いざたまへ』は大学入試の文章の中でも時折目にします。

また、『しる』『つと』『ご覧じとがむ』は単語の意味が問われる可能性は高そうです。特に『しる』は大学入試問題でも出てきた覚えがあります。

それ以外には、形容詞、形容動詞、助動詞も様々に出てきますので注意が必要ですね。

形容詞だと『めでたし』『ゆゆし』『おとなし』『さがなし』『いみじ』は覚えておかないと意味がわからないと思います。形容動詞は『むげなり』『いたづらなり』は絶対覚えておきましょう。

助動詞は『けり』が一か所だけ「詠嘆」の意味になっていますので、これは確認しておきましょう。詠嘆の『けり』は会話文や心中の表現、随筆などの筆者の意見、和歌でしか登場しませんので、そこのところを意識しておくと覚えやすいと思います。

『なり』もたくさん登場します。

“断定”だけでなく“存在”の意味でも出てきますので意味も問われる可能性が高いですし、連用形で『に』の形になっている場所もあるため、『に』の識別にも注意!!

形容動詞の『ナリ活用』もあるので『なり』の識別も問われるかも。

敬語表現はそれほどありません。丁寧の補助動詞が多いですね。問われるかどうかは学校の先生次第、といったところでしょう。

【あらすじ】上人が感動で泣いていたのは無駄だった(^^;

- 作品ジャンル:随筆

- 成立年代:1331年以前(鎌倉時代後期)

- 作者:吉田兼好(兼好法師、兼好、卜部兼好)

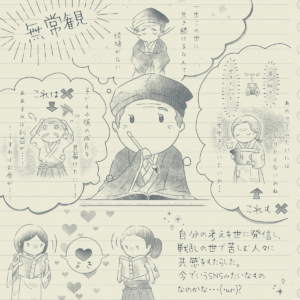

三大随筆の一つで清少納言【枕草子】、鴨長明【方丈記】と並ぶ日本を代表する随筆。243段から成り、仏教的『無常観』や人間の情、美意識などが述べられている。

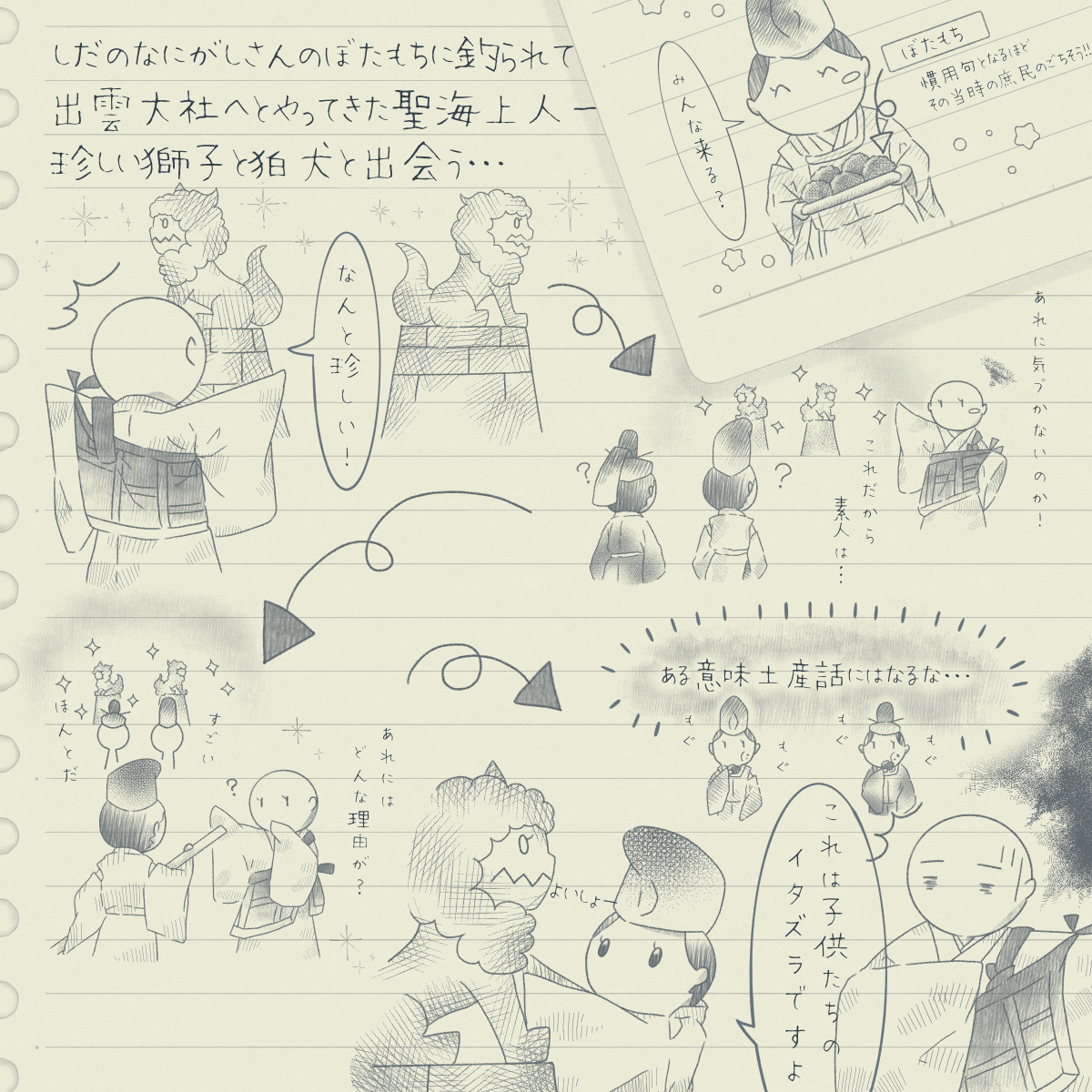

今回の話は、狛犬が背中合わせで立っているのを見た上人が「何かしら尊い理由があるのだろう」と感動して涙していたら、実は子供の悪戯だった、というオチ。

清水にお参りに行こうとして途中で帰ってきた仁和寺の法師といい、兼好はこういう世間で尊敬されている人の失敗談が好きなようです。

ところで、最初に丹波に誘うセリフで『かいもちひ召させん』これは直訳すると『ぼたもちをごちそうしましょう』となるのですが、なぜ『ぼたもち』?

そういえば『児子のそらね』でもぼたもちだし、『古文の時代の“ぼたもち”って何なんだ?』ってなるかもしれません。

実は『かいもちひ召させん』は『(田舎の料理を)ごちそうをいたしましょう』という当時の慣用句なのです。

とはいえ、慣用表現となるくらいですので、当時ぼたもちは庶民の御馳走だったのかもしれませんね!!

【『丹波に出雲といふ所あり』の授業ノートはこちらです。画像とPDFの好きな方をご覧ください。

『丹波に出雲といふ所あり』は様々な教科書に掲載されている題材ですので、漢字などに違いがある場合があります。内容は同じです。当サイトの原文は第一学習社に合わせて作っています。

コメント