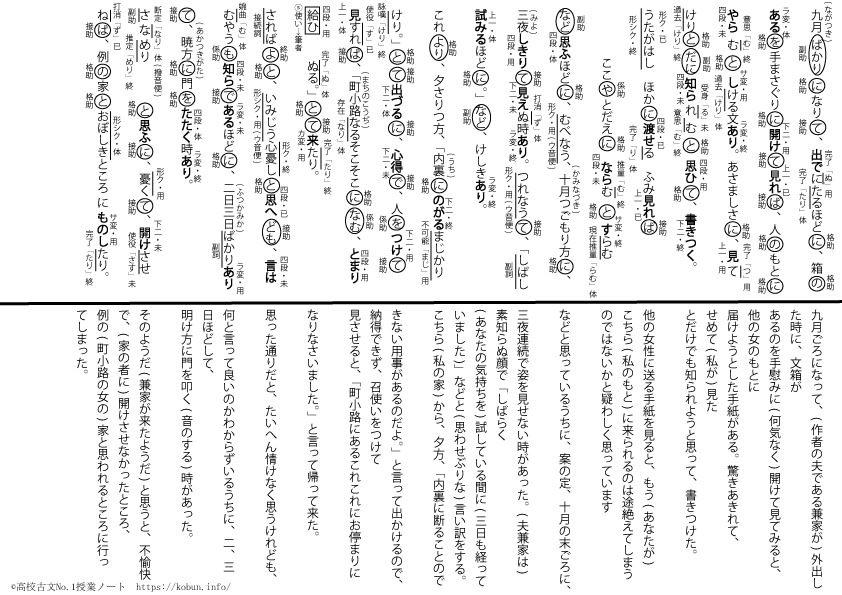

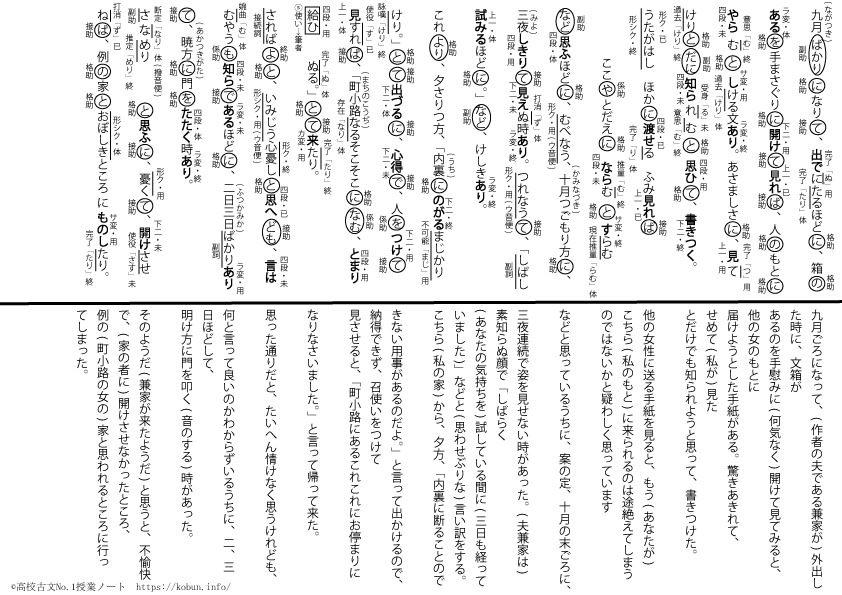

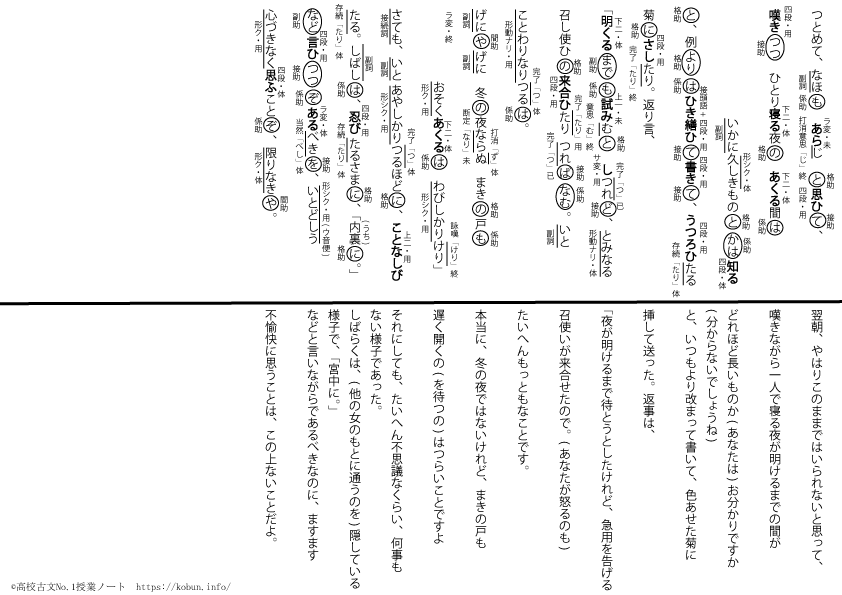

【定期テストのポイント】様々な表現が使われており、意味が問われる可能性が高く、副助詞「だに」、接続助詞、助動詞「なり」に注意!!

「手まさぐりに」や「ことなしびたる」などは現代語訳が問われる可能性が高いですので、きちんと確認しておきましょう。それ以外にも形容詞や形容動詞、副詞なども数多く使われていますので単語の意味は出題されますよ。

さらに、ヤマを張るとすれば副助詞の「だに」が問われます。

「だに」には【①~さえ②せめて~だけでも】の二つの意味があります。特に今作品では②の意味が使われていて、これは先生ならテストに出したくなります。

それ以外にも副助詞は「など」「まで」もありますが、出題されるとすればやはり「だに」です。

さらに、接続助詞も「ば(順接過程条件)」「ども(逆接)」「で(逆接)」などがあり、どれが問われてもおかしくないと思います。

助動詞として優先順位が高いのは断定・存在の「なり」です。

『町小路なる』で存在の「なり」。『なめり』は「な+めり」で「な」は断定の「なり」です。

受験でも必要な知識になりますので覚えておきましょう。

もちろん和歌も問われます。現代語訳も修辞法も覚えてテストに挑んでください。

【うたがはし ほかに渡せる ふみ見れば ここやとだえに ならむとすらむ】

- 『うたがはし』で「(うたが)はし」と「橋」、『ふみ』で「文」と「踏み」が掛詞。

- 「渡せる」「踏み」「とだえ」が「橋」の縁語。

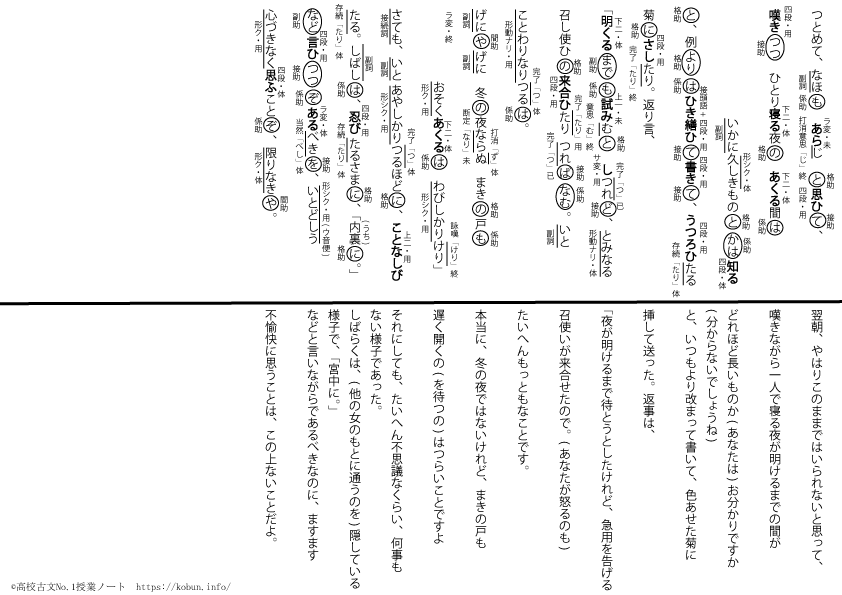

【嘆きつつ ひとり寝る夜の あくる間は いかに久しき ものとかは知る】

- 『あくる』が「開く」と「明く」の掛詞。

- 『かは』で反語(結びは「知る」)

【げにやげに 冬の夜ならぬ まきの戸も おそくあくるは わびしかりけり】

- 『あくる』が「開く」と「明く」の掛詞。

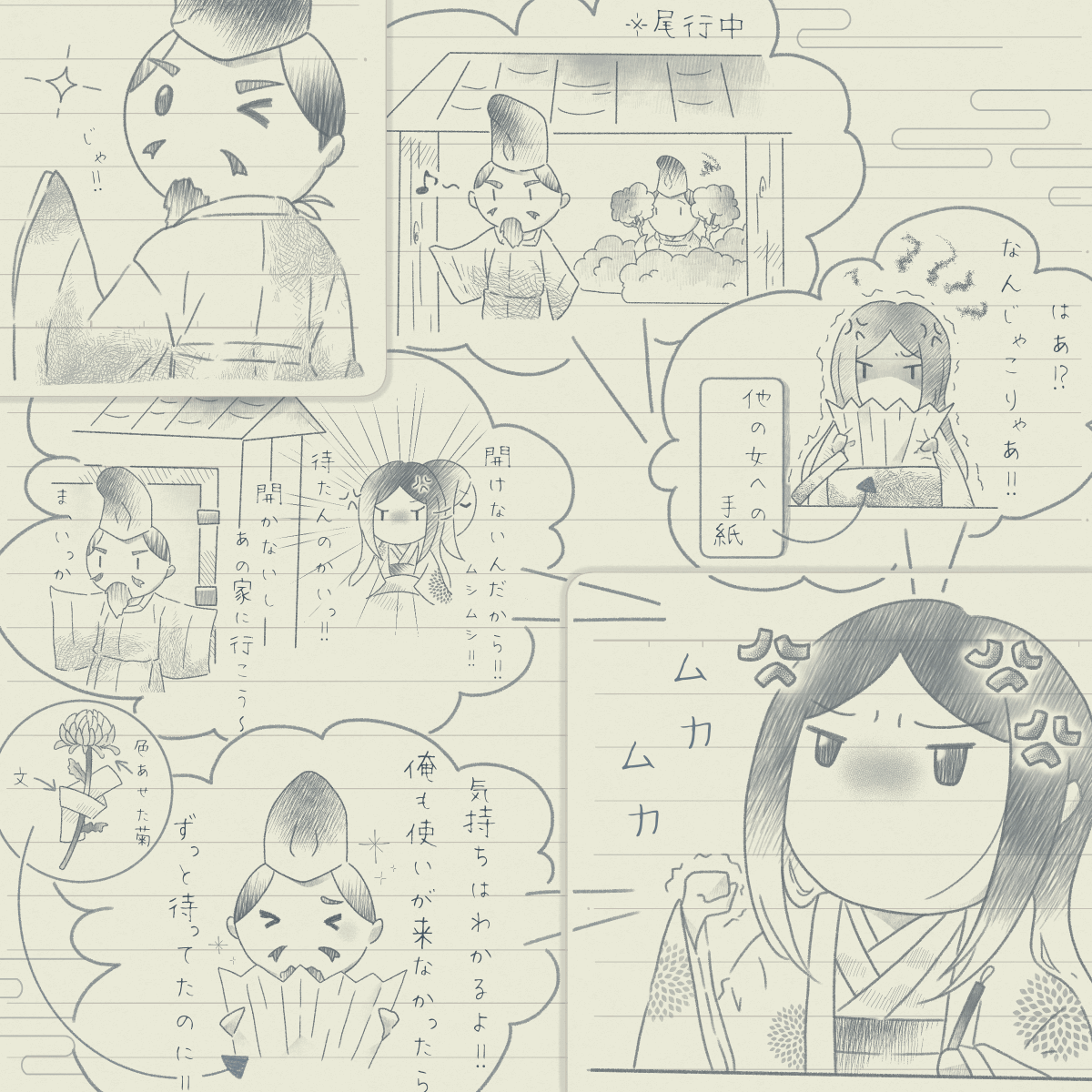

【作品データ】夫である兼家の浮気にキレて皮肉たっぷりの和歌に枯れかけの菊を挿して送るというなかなか辛辣な女性。悪いのは兼家ですけど。

- 作品ジャンル:日記

- 成立年代:平安時代中期

- 作者:藤原道綱母

三巻で構成された作品。両親との死別なども描かれているが、内容の中心は、夫である藤原兼家との結婚生活。特に兼家の浮気とそのせいで心が穏やかでいられない日々の生活についてである。

初の女流日記文学作品で以降の女流作品に多くの影響を与えた。ちなみに、「更級日記」の作者菅原孝標女は、この作者の姪にあたる。

『蜻蛉日記』は夫兼家の浮気に対して皮肉たっぷりに手紙を送るも、サラッと流されてしまうお話で、作者の藤原道綱の母はきつい性格の女性のように思われそうですが、本朝三大美人に挙げられたりもしていますので実は美人なんですね。(真偽は怪しいようですが)

ちなみに、今作でも飄々と作者の怒りをすり抜ける兼家ですが、わりと毎度こんな感じで、他に女を作って楽しくやりながら、なんやかやで帰ってきます。

大学の入試問題でも蜻蛉日記が出題されたことがあって、その際は冬服を繕ってくれと送り付けてきてやっぱり作者がキレていました(笑)

実は作者の藤原道綱の母は『更級日記』の作者である菅原孝標の女の伯母にあたる人なんですよね‼

【うつろひたる菊】授業ノートはこちらです。画像とPDFの好きな方をご覧ください。

『うつろひたる菊』は様々な教科書に掲載されている題材ですので、漢字などに違いがある場合があります。内容は同じです。当サイトの原文は第一学習社に合わせて作っています。

コメント