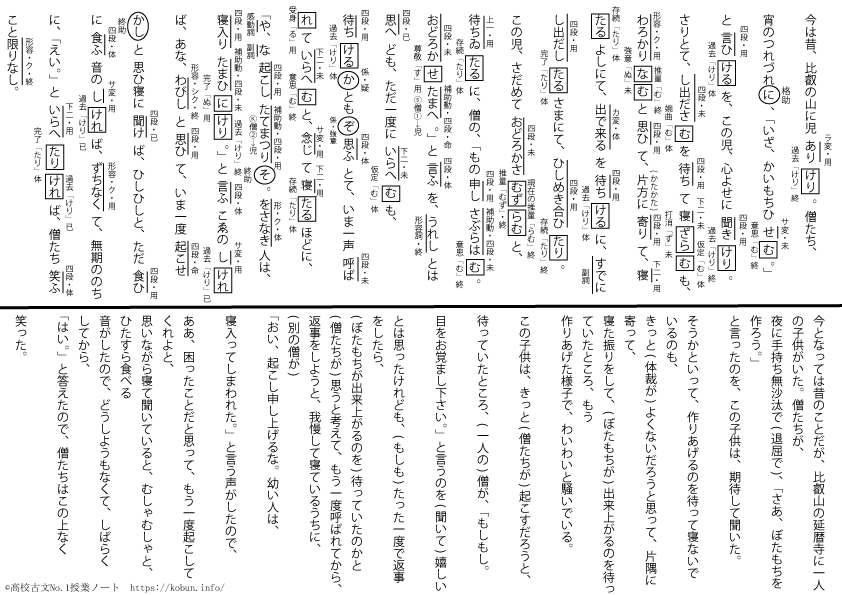

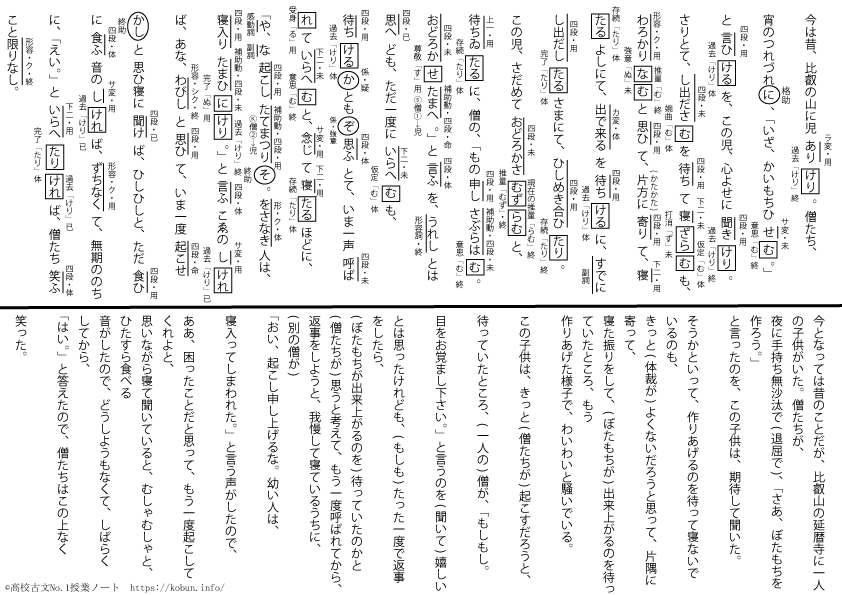

【文法のポイント!!】まずは動詞。漢字の読みや歴史的仮名遣いにも注意しよう!!

まだ古文を習い始めたばかりの頃に受ける場合は、細かい助動詞や助詞についてはそれほど問われることはないでしょう。そこで、やはりメインとなるのは動詞の種類や活用形です。

四段動詞が多いのは当たり前ですが、一文目からラ変動詞が出てきますし、上一段活用動詞『待ちゐ』、下二段動詞『いらふ』、サ変動詞『す』も出てきます。その他に『おこせかし』では命令形が出てくることもありますので、テスト前にはきちんと全て判断できるようにチェックしておきましょう。

また、係り結びも出てきます。係り結びの法則で『ぞ・なむ・や・か』は結びが連体形に、『こそ』は已然形になりますので、これも確認を怠ってはいけません。

結びがどれか分からないよ‼って人は、係助詞(ぞ・なむ・や・か・こそ)の後に出てくる動詞だと考えておくといいでしょう。

もちろん現代語訳も問われる可能性ありですので『や・か』のある文は疑問・反語(この作品内だと『か』で疑問の意味)で訳出来るようチェックを!!

ここまでは基本的なところで、特にどれが出るかと言われると正直難しいです。学校で文法用ワークを使っている場合はそちらから文法問題は出題されるかも。

しかし、必ず出題されるであろう副詞~終助詞があります。それは物語の後半に出てくる『や、な起こしたてまつりそ』これは間違いなく出題されるでしょう。『な~そ』で『禁止』は超重要ですから!!

現代語訳で出題されるのか、選択問題で出されるか、とにかく出題間違いなしです!!

それと、毎度のことですが、現代語から離れた意味の単語や、聞いたことのない単語は意味が問われますので絶対確認しておいてください。

例えば『もの申しさぶらはむ。おどろかせたまへ。』この僧の言葉をさっと現代語訳出来ますか?出題される可能性が高いので覚えておきましょう!!

【作品データとあらすじ】子供の可愛らしい姿がコミカルに描かれた分かりやすい物語です。

- 作品ジャンル:説話集

- 成立年代:鎌倉時代前期(13世紀前半)

- 編者:未詳

197編の物語が収録された説話集で分類されていない。滑稽談が多く、口伝を集めたものである。『今は昔』で始まる。 『古今著聞集』と『今昔物語集』と合わせて『日本三大説話集』と呼ばれる。

物語はとても分かりやすいです。

子供がぼたもちを食べたいけど、そのために起きていたと思われると恥ずかしくて寝たふりをしています。

期待通り、声をかけてもらえるのですが、一回目で起きちゃうとやっぱり格好が悪いと思って待っていると、起こされない流れに…。

これはいかん!!ってなわけで、時間差で「はい!!」って答えて僧たちが大笑いっていうお話です。

子供らしい可愛い考えや様子もあって楽しいお話です。

ちなみに、「タイミングが合わない→間が合わない→間が抜ける」で間抜けって言葉があるんですよね!!

もともとは音楽用語だったかな?でもまさに間抜けで可愛い子供ですね♪

【児のそら寝】授業ノートはこちらです。画像とPDFの好きな方をご覧ください。

助詞に関しては、助動詞と勘違いしそうなものとテストに出されそうなものだけをピックアップしています。

『児のそら寝』は様々な教科書に掲載されている題材ですので、漢字などに違いがある場合があります。内容は同じです。当サイトの原文は第一学習社に合わせて作っています。

コメント