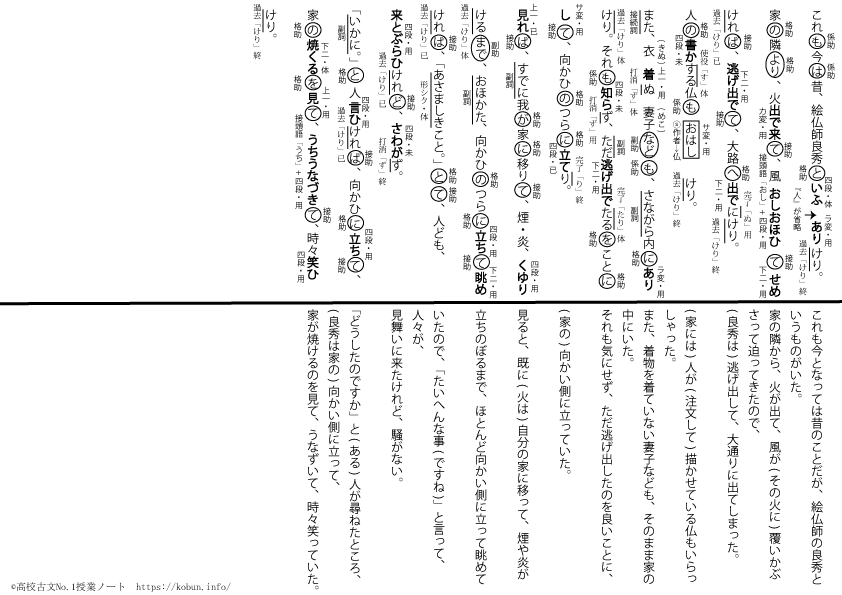

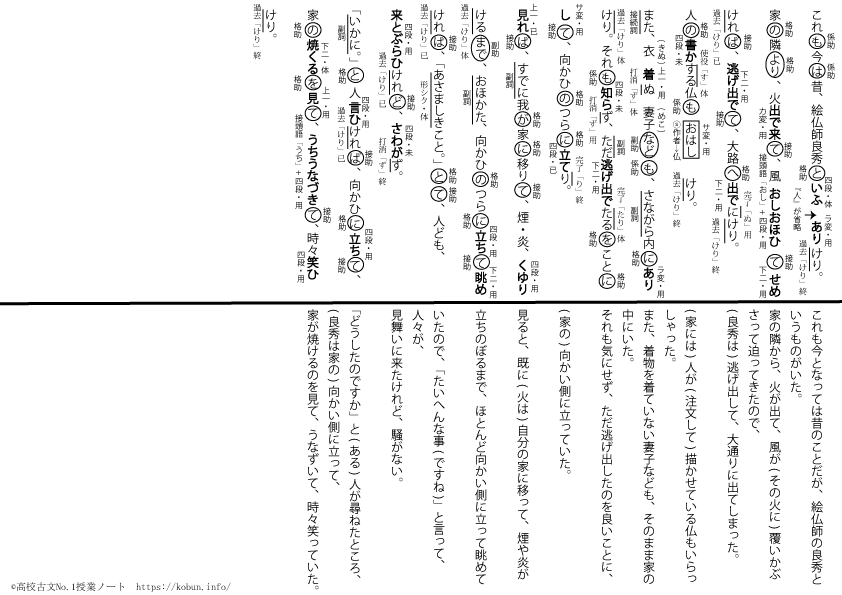

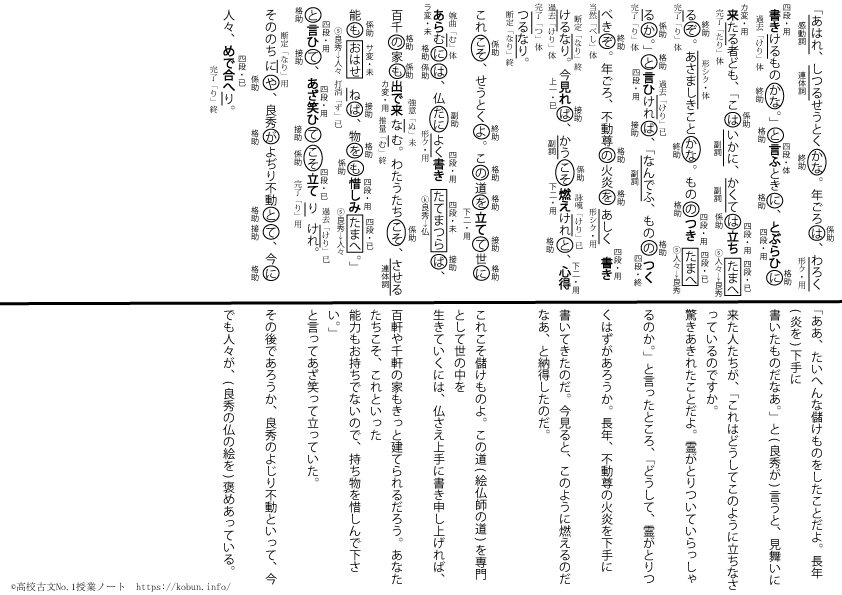

【文法と定期試験のポイント】係り結びや動詞の活用がメイン。助動詞の活用は習っていれば出題されます。副助詞が入っている文は訳が出題されるかも!?

絵仏師良秀】の重要文法事項として、『係り結び』は問われやすいです。

係り結びの法則は2つのポイントがあって、一つ目は「意味」訳する際に意味が付け加えられます。しかし、下記でまとめたように、意味が付け加えられるのは「や」と「か」の二つのみ。残りは訳としては無視しても大丈夫です。

それから、もう一つ「結び」。通常文章の最後は終止形で終わるものですが、「係助詞」が入ると終止形が「連体形」や「已然形」に変化します。こちらは「こそ」だけが已然形で残りは連体形ですので覚えるのはそれほど難しくないと思います。

係り結びの法則には、まず『係助詞(けいじょし)』をチェック。

- 『ぞ』…意味は「強意」(訳しない)、結びは「連体形」

- 『なむ』…意味は「強意」(訳しない)、結びは「連体形」

- 『や』…意味は「疑問・反語」、結びは「連体形」

- 『か』…意味は「疑問・反語」、結びは「連体形」

- 『こそ』…意味は「強意」(訳しない)、結びは「已然形」

その他にも『は』『も』も係助詞だったりするのですが、それは問われないと思われるのでここでは省略します。

続いて『の』の識別も問われるかもしれません。

受験を考えると基礎の識別ですが、とても大切ですので、ここで学んでおきたいです。ここでは『同格』は登場しないので、『主格』と『連体修飾格』の見分けをつけられるようにしておきましょう。

- 主格…主語をあらわす。『~は、~が』と訳すとよい。(「人の書かする仏」の『の』)

- 同格…『の』の前後が同じものの時に使う。『~で』と訳すとよい。

- 連体修飾格…現在と同じ使い方。『~の』と訳すとよい。(「家の隣より」の『の』)

- 体言の代用…『~のもの』が省略されていると考えるとよい。

- 連用修飾格…『~のような』が省略されていると考えるとよい。

上でも書きましたが、【絵仏師良秀】では「同格」は登場しません。

ただし同格の『の』は、今後登場したら定期試験に出題されやすいのでチェックしておきたい文法事項ですので一応ちょっとだけ説明しておきます。

例えば伊勢物語の【芥川】で「女のえ得まじかりけるを」という部分があるのですが、ここで「女で、得ることが出来そうもなかった女性を」と訳します。

ポイントは『で』と訳すことともう一つ、「ける」の後のに「女」が省略されているんですよね。同格は必ず後で省略が発生しますので、訳する時はそこもきちんと訳さなければなりません。

また、この単元を習う頃はまだ古文が始まったばかり、ということもあると思います。

ですので、動詞の活用についてはしっかりと表にするなどして覚えておいたほうが良いと思います。

それ以外には助動詞「ぬ(完了)」の連用形の「に」、「す(使役)」、「べし」、「なり」や副助詞の「だに(~さえ)」、敬語表現もありますので、それぞれ、高校の授業で習っている場合は問われると思います。

定期試験だと、単語の読みも出題されます。『衣着ぬ妻子(きぬきぬめこ)』なんか韻を踏んでそうで踏んでない、だけどかなり高確率で出題されるので覚えておきましょう。

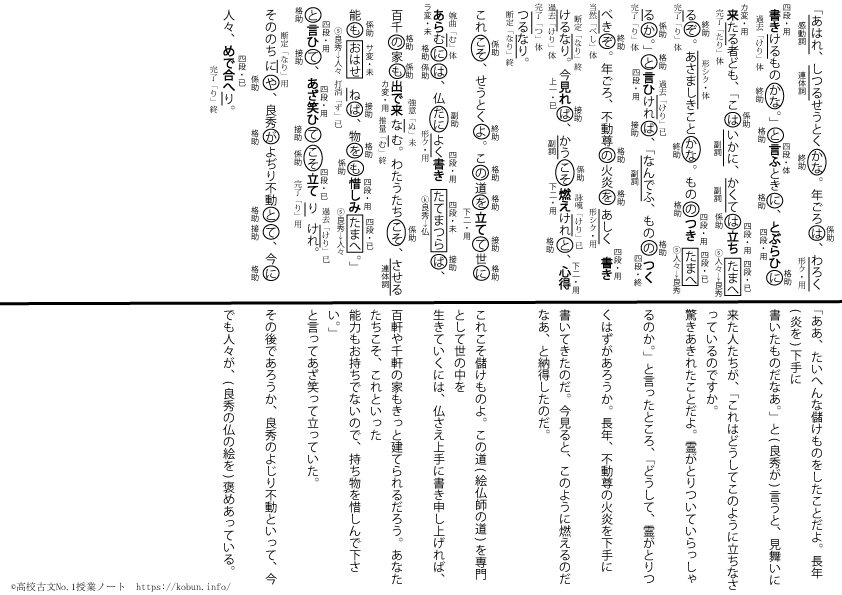

それから語句の意味としては『せうとく』これは間違いなく出題されますね。どうせなら『しつるせうとくかな』で覚えておきたいです。『とぶらひ』『あさまし』なんかも出るかも?

いずれにせよ、見返してみて、この単語が上手く訳出来ない、となったら覚えておきます。語句の意味を出さない先生の方が珍しいので。

「もののつく」や、「あざ笑ふ」などは、「どういうこと?」「なぜ?」と問われやすいと思いますので内容にも注意してください。

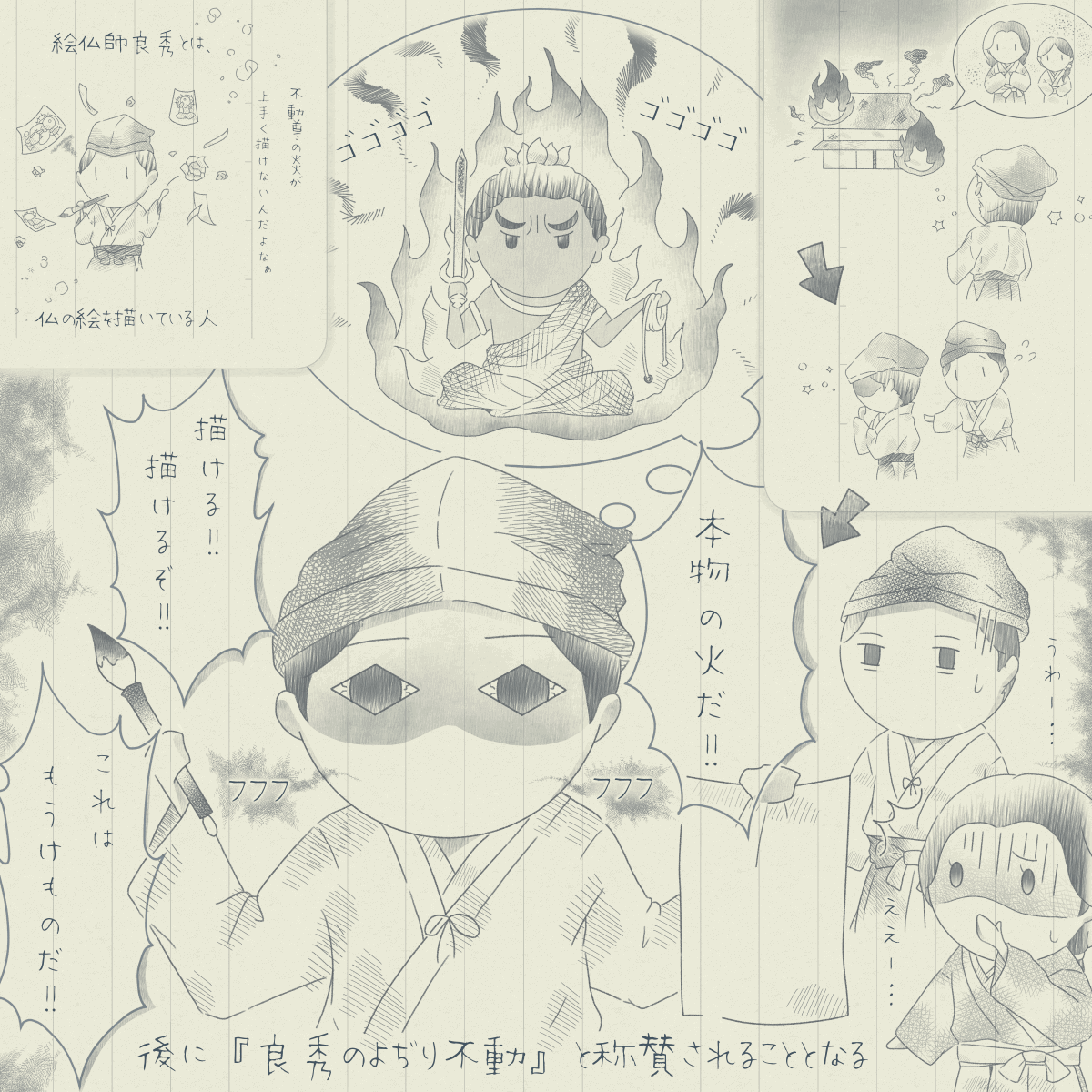

【作品データとあらすじ】良秀は悪役じゃない!!現代とは少し価値観が違うので注意です。

- 作品ジャンル:説話集

- 成立年代:鎌倉時代前期(13世紀前半)

- 編者:未詳

197編の物語が収録された説話集で分類されていない。滑稽談が多く、口伝を集めたものである。『今は昔』で始まる。 『古今著聞集』と『今昔物語集』と合わせて『日本三大説話集』と呼ばれる。

作品のあらすじとしては、仏の絵を描くことを仕事にしている良秀という男が、自宅が火事になって逃げだすのですが、妻子が家の中にいるのも気にせず(!)炎を見続けて、自分の絵をさらに高めようとします。周囲の人が見舞いに来ても、「仏の絵さえ上手く描ければ家などいくらでも建てられる」と豪語します。

あまり性格がいいようには思えないのですが、この作品のポイントはそこじゃないんですよね。芸に一筋の人間の執念を描いた作品だとされています。

とんだサイコ野郎なわけですが…天才は紙一重ってやつですね…。

実は芥川龍之介がこの作品をもとにして【地獄変】という小説を書いたことでも有名です。

【絵仏師良秀】授業ノートはこちらです。画像とPDFの好きな方をご覧ください。

『絵仏師良秀』は様々な教科書に掲載されている題材ですので、漢字などに違いがある場合があります。内容は同じです。当サイトの原文は第一学習社に合わせて作っています。

コメント