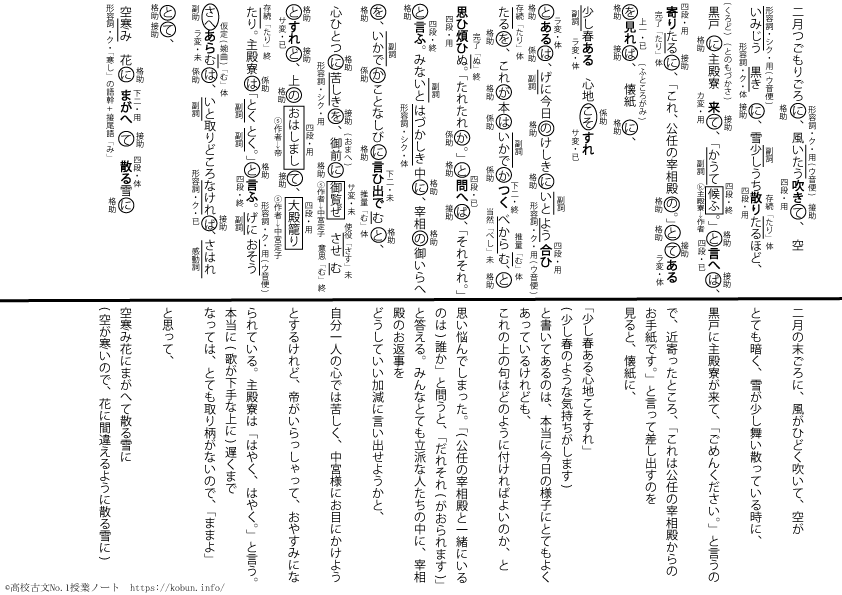

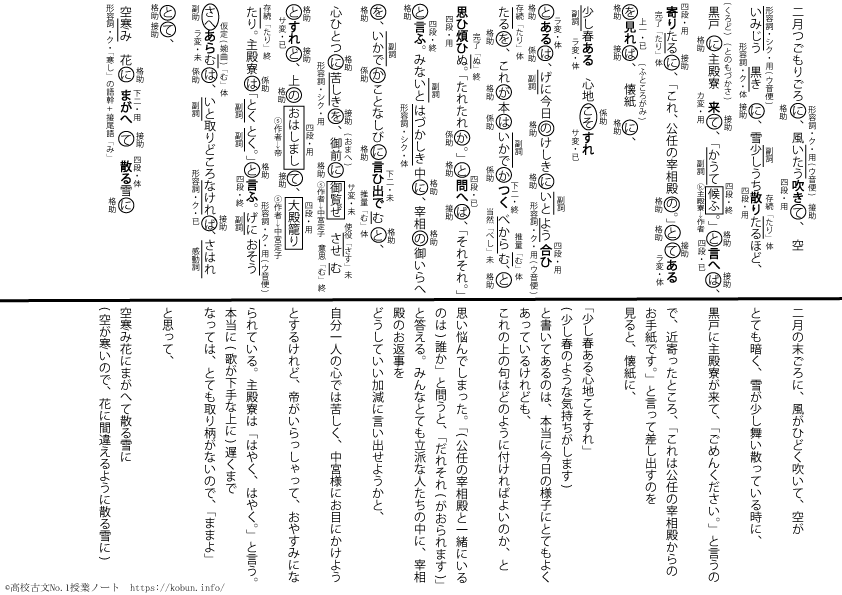

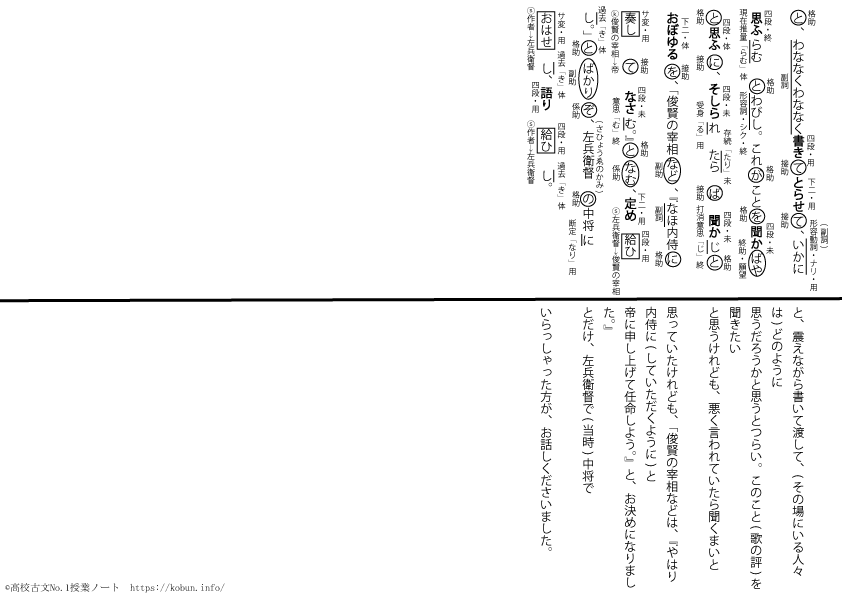

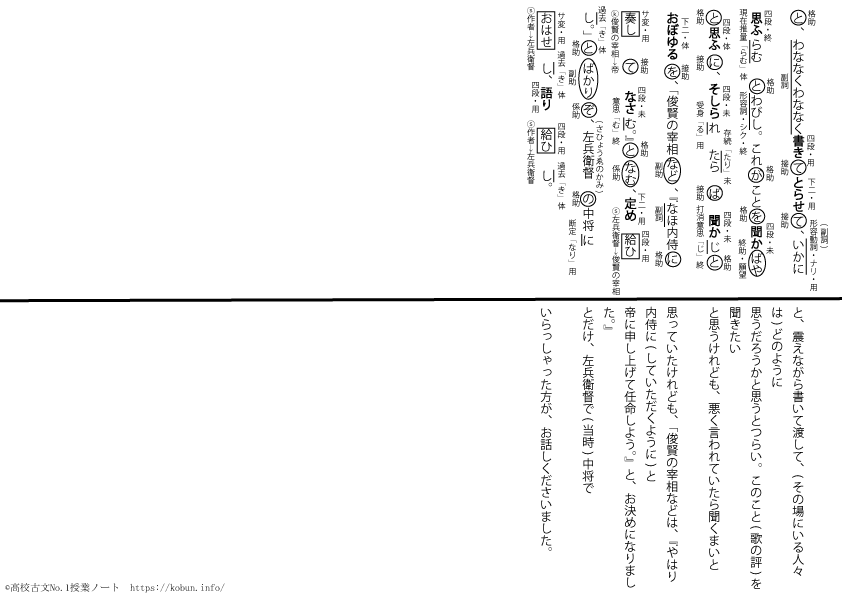

【文法と定期テスト対策まとめ】敬語表現がまず出題されます。助詞にも注意。その他、動詞、形容詞や副詞の意味、慣用表現の現代語訳にも注意。

文法的にはまずは敬語表現が出題されやすいと思います。

そして敬語表現は中宮や帝が登場する部分と後半に固まっています。

その中でも、『大殿籠もる』と『奏す』は外せないかと思います。特に『奏す』は絶対敬語と呼ばれる敬語表現で重要語句ですので出題されやすいです。

『絶対敬語』は帝など決まった相手にのみ使われる敬語表現。敬意の対象が決まっているため暗記必須です。

また、『奏す』『啓す』は両方とも謙譲語ですのでその点は注意が必要です。

- 『奏す』…申し上げる(敬意の対象:天皇・上皇・法皇)

- 『啓す』…申し上げる(敬意の対象:皇后・中宮・皇太子)

また、主語を問われるかもしれませんのでそこもチェックを。

「中宮様に聞きたいけど、帝がいらっしゃってお休みになられている」って部分が主語とか尊敬語とか、色々使われていますので注意して見なおしておきましょう。

それから、助動詞・助詞に関してもチェックは必要です。特に気になるのは副助詞『さへ』と終助詞『ばや』ですね。これらは出題可能性高いと思います。もちろん『べし』など意味の多い助動詞は意味も確認して。

- 助動詞『まほし』未然形接続…~したい、~してほしい

- 助動詞『たし』連用形接続…~したい、~してほしい(現在の「~したい」の語源)

- 終助詞『ばや』未然形接続…~したい

- 終助詞『なむ』未然形接続…~してほしい

それ以外では、漢字の読みが出題されます。

例えば『主殿寮(とのもづかさ)』とかですね。

さらに、特殊な訳をとるため覚えておかないと難しい言い回し(慣用表現)としては『かうてさぶらふ』と『わななくわななく』です。これは事前に暗記していないと何て訳していいのか分からないため要注意です。

それから、形容詞や副詞が多いため、これらの意味もすぐに訳が頭に浮かぶようにしておきましょう。『はづかし』などは受験でも頻出する単語ですので、定期テストでも出題される可能性は高いと思います。

また、枕草子にしては珍しい和歌のお話ですので、和歌については内容が聞かれそうですね。「すこし春ある心地こそすれ」に相当する「今日のけしき」がどの部分なのか、などは問われるかと思います。

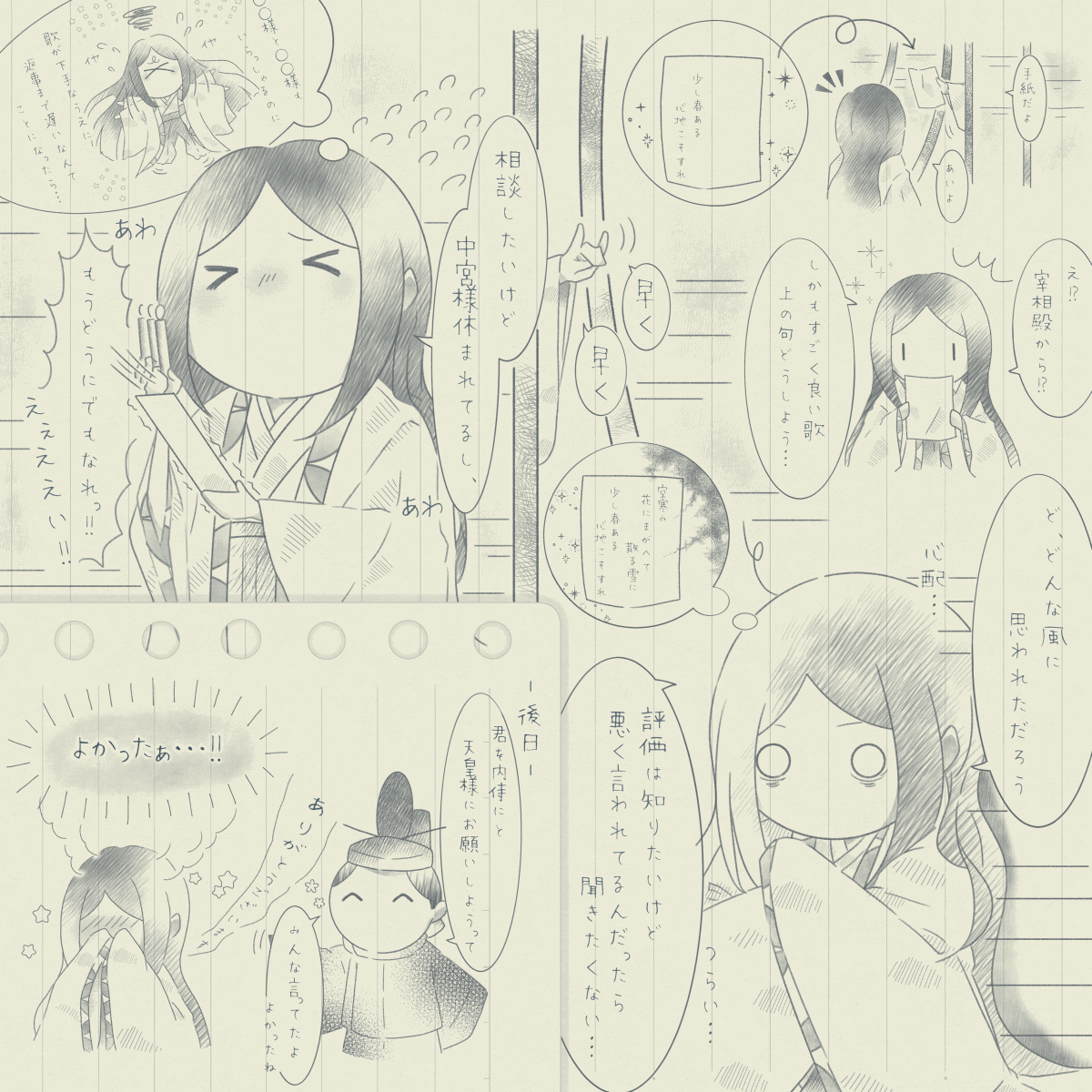

【あらすじと作品データ】感情がたくさん出てくるエピソードで、ガタガタ震えていたり、ドキドキしたり、開き直ったり。最後は褒められて良かったね。

- 作品ジャンル:随筆

- 成立年代:平安時代中期

- 作者:清少納言

おおよそ300段の章段から成る。「をかし」の文学と呼ばれるが、「をかし」とは「知的な発見や驚きが込められた感情」とのこと。源氏物語の「あはれ」の文学と対比されることが多い。また、「徒然草」「方丈記」と合わせて三大随筆と呼ばれる。

作者清少納言は一条天皇の中宮定子に仕え、出仕した先で起こった出来事への感想も多く描かれている。漢詩なども織り交ぜられており、作者の教養の高さがうかがえる。

枕草子も何度めか、って感じかと思うのですが、今作では珍しく和歌についてのエピソードです。

ある日、下の句だけ届けられます。これは上の句をつけなさい、という意味なんですが、相手が誰かを聞いて青ざめます。

実は清少納言ってあまり和歌が得意ではなかったとされているんですよね。自分でも苦手だって思ってるからドキドキしちゃうわけ‼

そこで、困った時には中宮様にヘルプを、と思ったら帝が既に来てて相談もできない。ピンチです!!

そこで、清少納言は『内容もダメで、返事も遅かったらいいところなしだ』と考え、震えながら返事をします。

『どう評価されただろう?』とドキドキしてますが、同時に『悪く言われてたら、聞きません!!』と勝気な性格も見られます。

結局褒められててメチャクチャ嬉しそう(笑)

【二月つごもりごろに】授業ノートはこちらです。画像とPDFの好きな方をご覧ください。

『二月つごもりごろに』は様々な教科書に掲載されている題材ですので、漢字などに違いがある場合があります。内容は同じです。当サイトの原文は第一学習社に合わせて作っています。

コメント