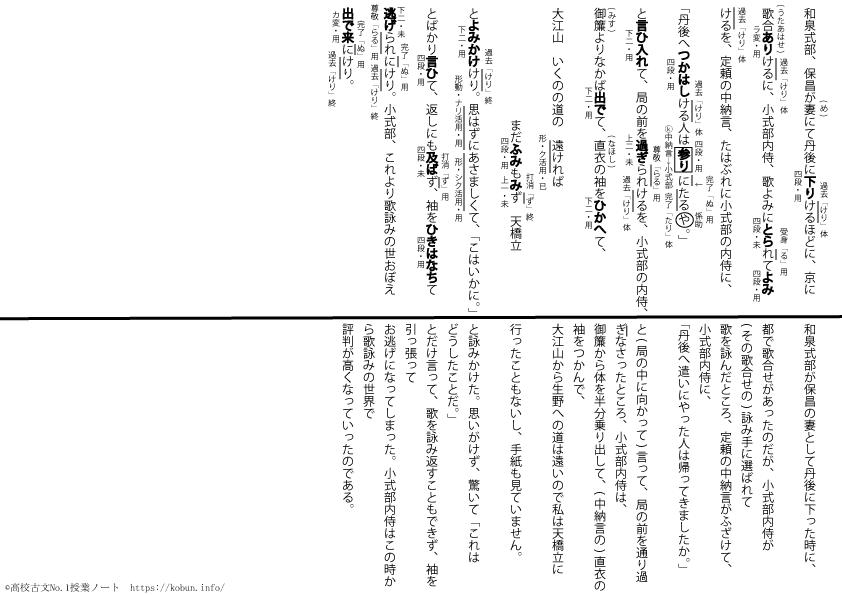

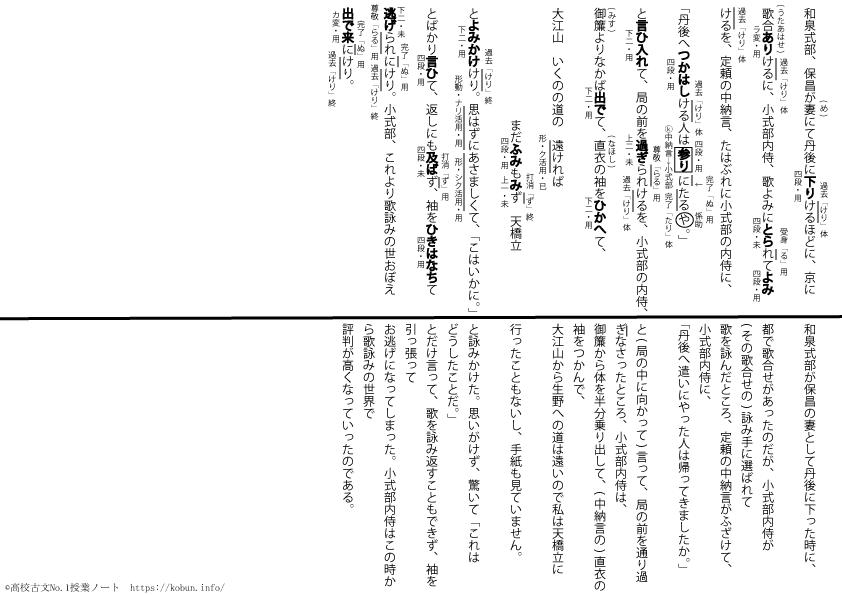

【文法のポイント!!】やはり大江山の歌は絶対です。それ以外にも形容詞、形容動詞、助動詞、敬語と文法が網羅されているので総合力勝負!!

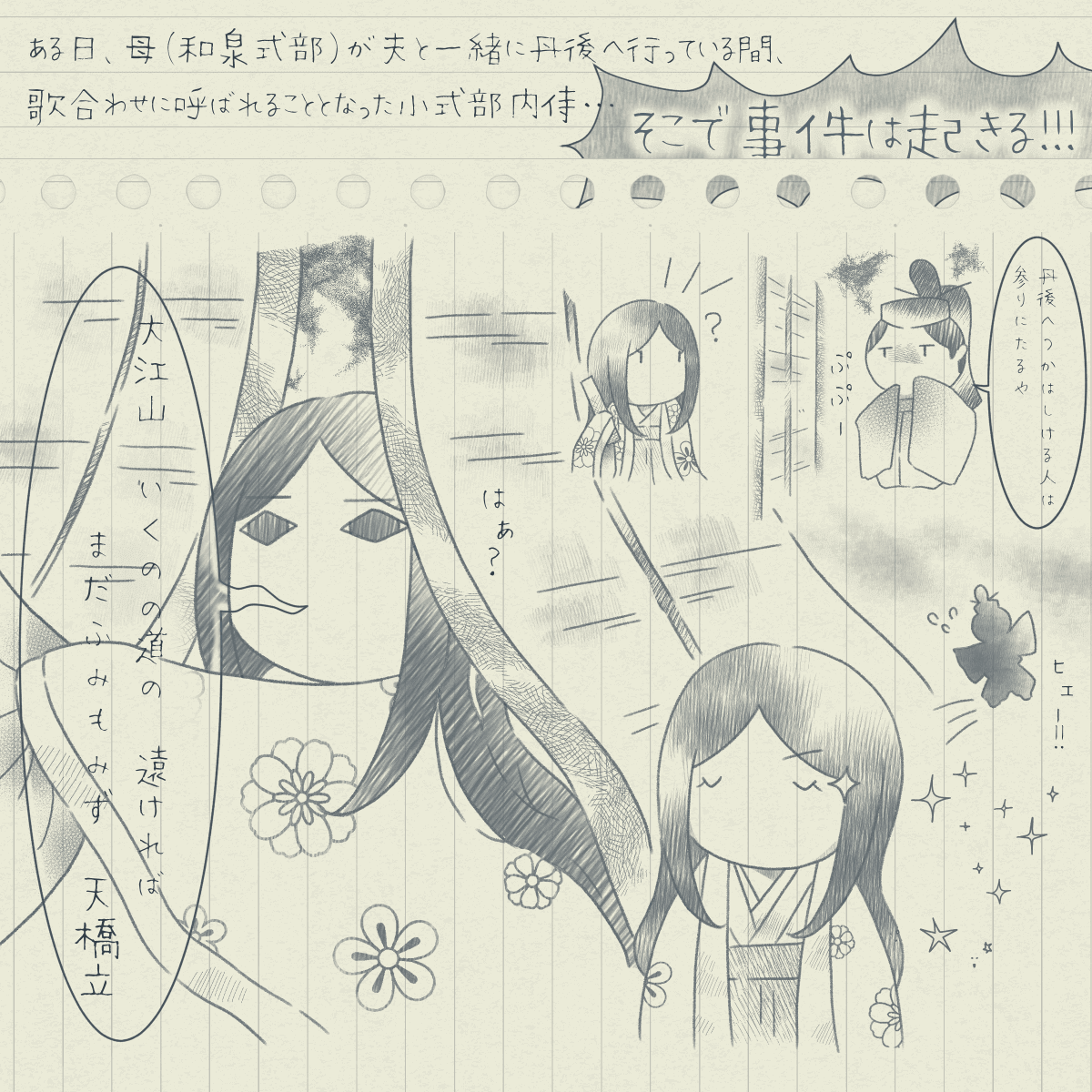

やはり、この物語の一番のポイントは『大江山 いくのの道の 遠ければ まだふみもみず 天橋立』の歌です。修辞法が問われることは間違いないので、きちんと確認をしておきましょう。

使われている修辞法は三つあります。

- 掛詞

2種類の掛詞が使われており、「いくのの道」が「行く」と「生野」。「ふみ」が「文」と「踏み」となっています。地名が掛詞に使われることは多く、大学入試の2次試験でも修辞法は問われることが多いので知っておきましょう。また、「ふみ」に関してはかなりメジャーな掛詞です。他にも様々な歌で使われていますので覚えておいて損はありません。 - 縁語

縁語は慣れないと分かりづらかったりするので定期試験ではしっかり覚えておきましょう。今回は「道」、「踏み」、「橋」が縁語となっています。 - 体言止め

体言止めは最後を名詞で終える修辞法です。最後を「天橋立」で終えることで、体言止めが使われています。

【作品データとあらすじ】モテモテだった小式部内侍ですが、若くして亡くなった悲運の人でもあります。

- 作品ジャンル:説話集

- 成立年代:鎌倉時代中期(1254年)

- 編者:橘成季(たちばなのなりすえ)

橘成季が50歳ころに編著した。20巻30編700話で『今昔物語集』に次ぐ大部の説話集。『今昔物語集』と『宇治拾遺物語』と合わせて『日本三大説話集』と呼ばれる。

小式部内侍は母である和泉式部とともに歌が上手な才女として有名です。

そして、この物語では若くして(15歳くらい)で帝の主催する歌合わせに詠み手に選ばれたことで、周囲のやっかみを受けています。

このエピソードでは中納言に「お母さんに送った手紙は返ってきましたか?」と暗に(もろに?)母親に手伝ってもらってるんでしょ?と、からかわれたのに対し、当意即妙な歌を詠んでやり返す痛快な内容になっています。

ちなみに、小式部内侍は恋多き女性としても有名です。様々な男性と浮名を流し、最終的には藤原道長の息子と結婚します。実は、和泉式部と小式部内侍は道長の娘の中宮彰子に仕えていました。彰子と言えば、紫式部が仕えていたことでも有名です。他にも後世に名を残す歌人がわんさか。さすがは藤原道長と言ったところですね!!

そんなこんなで順風満帆に見える小式部内侍ですが、実は若くして亡くなっています。出産後の肥立ちが悪く、母親である和泉式部よりも早い26歳という若さでこの世を去ってしまったのです。

この亡くなる前の母娘のやり取りが大学入試試験に出題されたこともあります。

【小式部の内侍が大江山の歌の事】授業ノートはこちらです。画像とPDFの好きな方をご覧ください。

『小式部の内侍が大江山の歌の事』は様々な教科書に掲載されている題材ですので、漢字などに違いがある場合があります。内容は同じです。当サイトの原文は第一学習社に合わせて作っています。

コメント