【定期テストのポイント!! 】高校で習う単元としては最高難度なので、基本に忠実に勉強しよう!!

『須磨の秋』はめちゃくちゃ難しい単元ですので、テストに何が出るのか不安しかないと思いますが、基本に忠実に勉強しましょう。逆に「ヤマを張って勝負‼」…というのは避けた方が無難です。一夜漬けで何とかしようとしても爆死するのがオチですよ~。

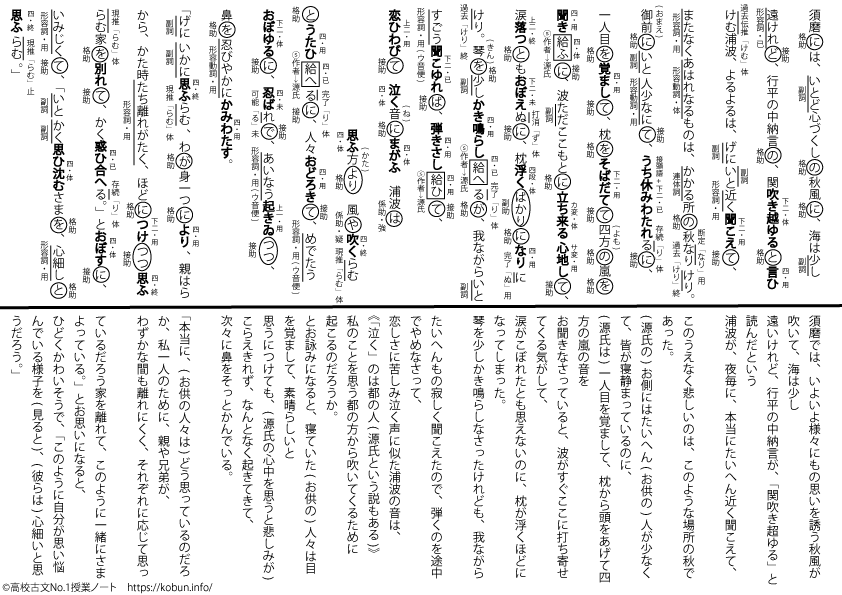

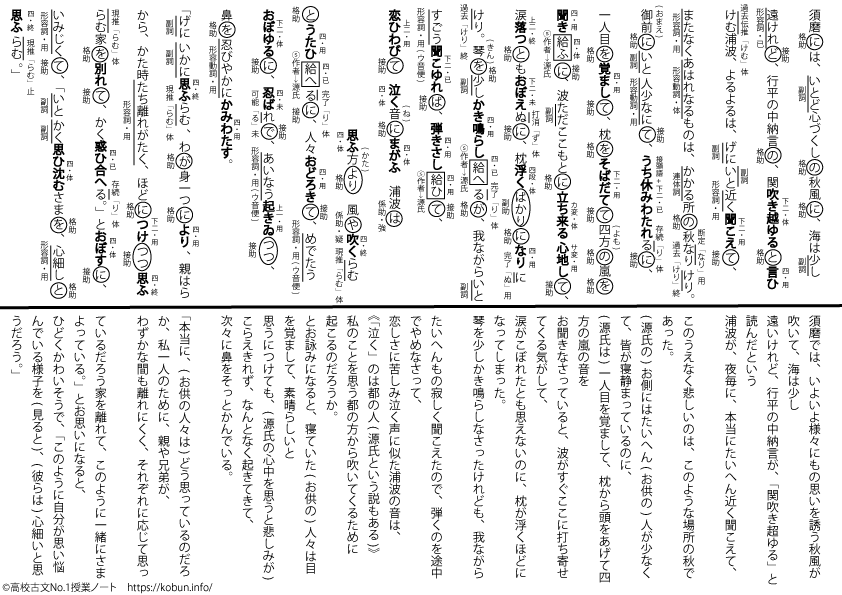

- 単語の読み方

- 言葉の意味

- 助動詞の意味と活用形

- 助詞の種類と意味

- 敬語表現の種類と敬意の対象

- 動詞の主語

「基本に忠実に」というわけで、何をするべきかを書き出してみましたが、これだけでもかなり勉強量が多く、そもそもこの作品は文章が長いので、前もって始めておくべきではあります。予習段階から上記のポイントに注意しておくとなお良いでしょう。

単語の読み方は例えば「今宵」「四方」「御衣」などなど、文章に目を通してみて「読めない!!」ってなったらメモしておいて覚えるといいと思います。

言葉の意味も例えば動詞だと「まがふ」とか形容詞だと「あいなう」などは入試にも頻出なので問われそうです。内容が非常に難しいので、定期テストではこういった単語の意味はむしろ問われる可能性が高いです。

助動詞ももちろんチェックが必要です。どれが重要かと言われたら…どれも重要としか言えないかなぁ…。一つずつ丁寧にチェックしてください。

同様に助詞も確認しておきましょう。この単元を習うのは高校でも後半だと思われますので、助詞を授業中にしっかりやっている可能性が高いです。

その場合は特に助詞の種類(格助詞・接続助詞・係助詞・副助詞・終助詞・間投助詞)と意味、どちらも問われる可能性が高いです。

さらに源氏物語は主語の省略が多くあります。

受験では前後の文脈判断、敬語表現等で判断するのですが、事前に覚えておける定期試験では、暗記も悪くない作戦だと思います。敬語表現の敬意の対象に関しても同様です。地の文だと「筆者から」だいたいは「源氏に」対する敬意ですが、それ以外だけを覚えておく、などすれば覚える量もグッと減ると思います。

菅原道真の漢詩の一部も登場しますが、ぶっちゃけ、既に難しいのにそんなのぶっこんでこないで欲しい。

でも多分テストに出ますので、大宰府とか菅原道真とかって単語も覚えておきましょう。

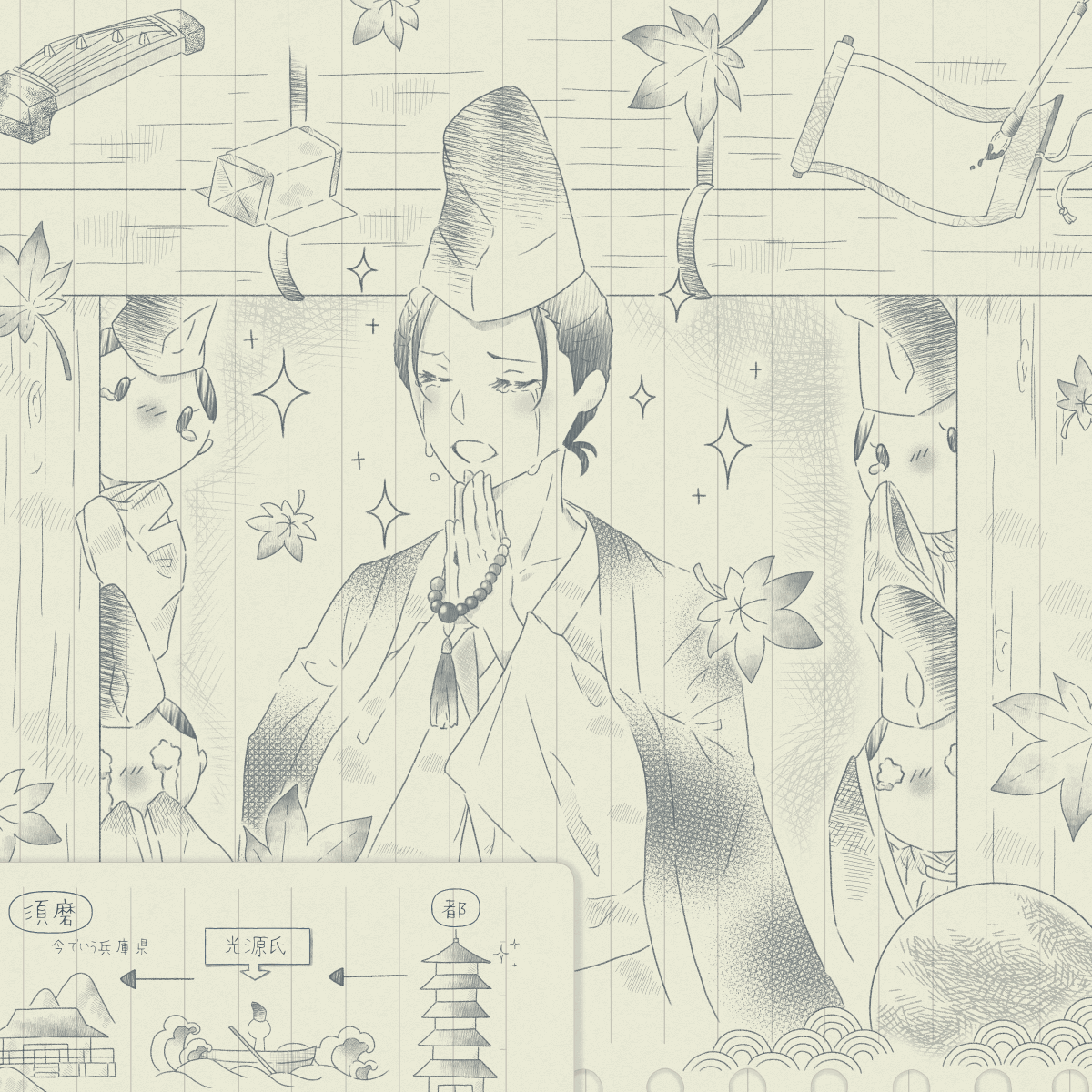

【あらすじ】須磨に流された源氏の日々。京に帰りたい!!ってのが基本。あとは並々ならぬ源氏推し!!

- 作品ジャンル:物語

- 成立年代:平安時代中期

- 作者:紫式部

全54帖(じょう)で、帝の子として生まれた主人公光源氏が准太上天皇になるまでの40年間を通して、様々な女性との関係や苦悩などが描かれている。また、後編ではその子である『薫』の半生が描かれている。

紫式部は生没年未詳で宮仕えの際には『藤式部(とうのしきぶ)』と呼ばれた。源氏物語の紫の上から紫式部と呼ばれるようになったとも言われる。

藤原道長の娘である中宮彰子に仕えた。同時代の清少納言と比較されがちであるが、源氏物語は「あはれ」の文学、枕草子は「をかし」の文学と呼ばれている。

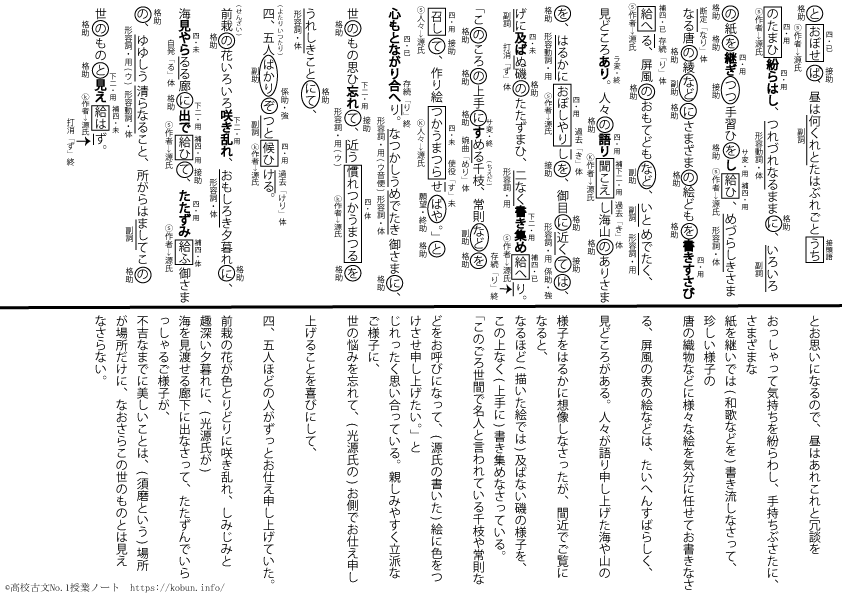

ひたすら源氏アゲな前半。

お経を読ませたら声がいい、絵を描かせれば当代一の絵師に色を塗らせたい、なんてお付きの人たちに思わせる、など、初見だと源氏推しが過ぎるんじゃないか、と思ったりします。

後半は都が恋しくて恋しくてたまらん、という展開。色んな人が和歌を詠みますが、それほど難しくないのが救いです。

それから、朱雀帝(源氏の腹違いの兄)との関係にも触れてたりします。(朱雀帝は源氏を須磨に流したくはなかったそうです。)

イメージしやすくなるのはいいけど、光源氏の下着の色まで細かくねっとりと描く紫式部さん、パネっす…

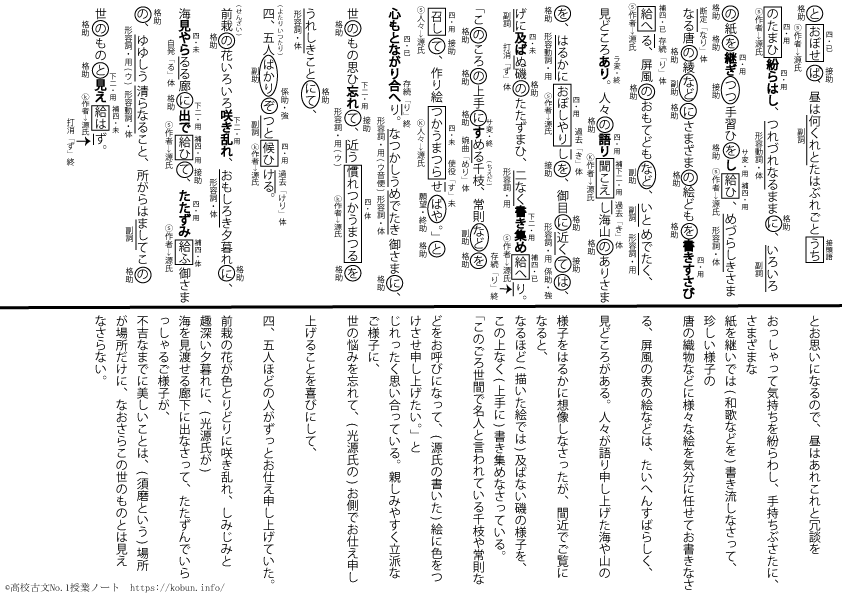

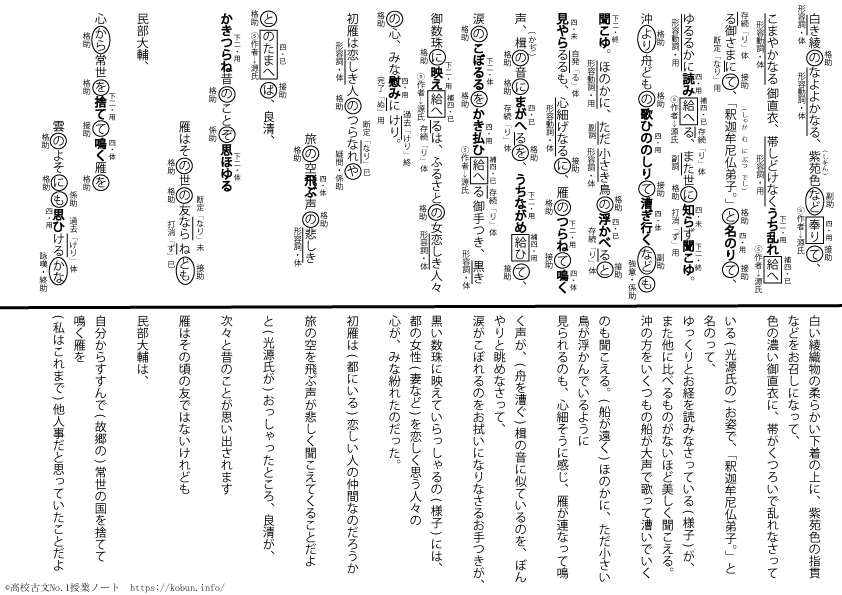

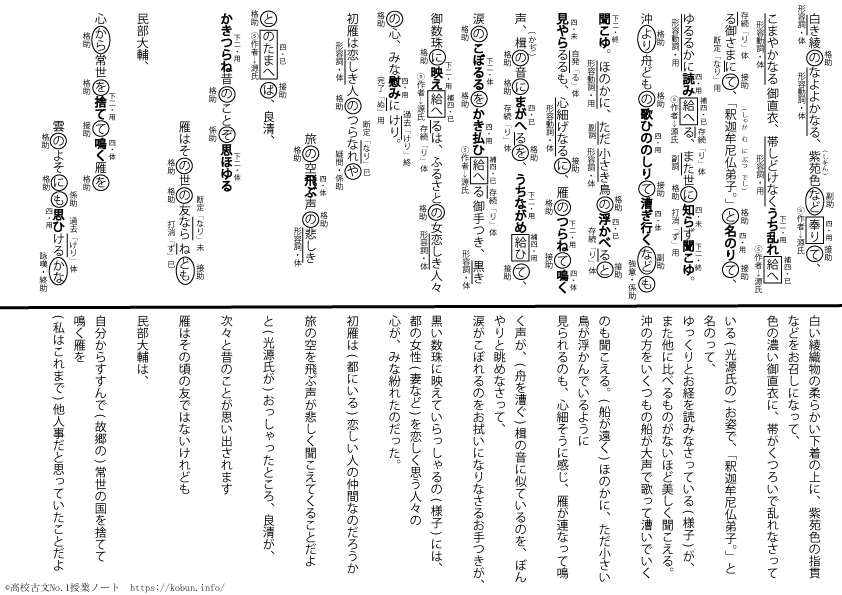

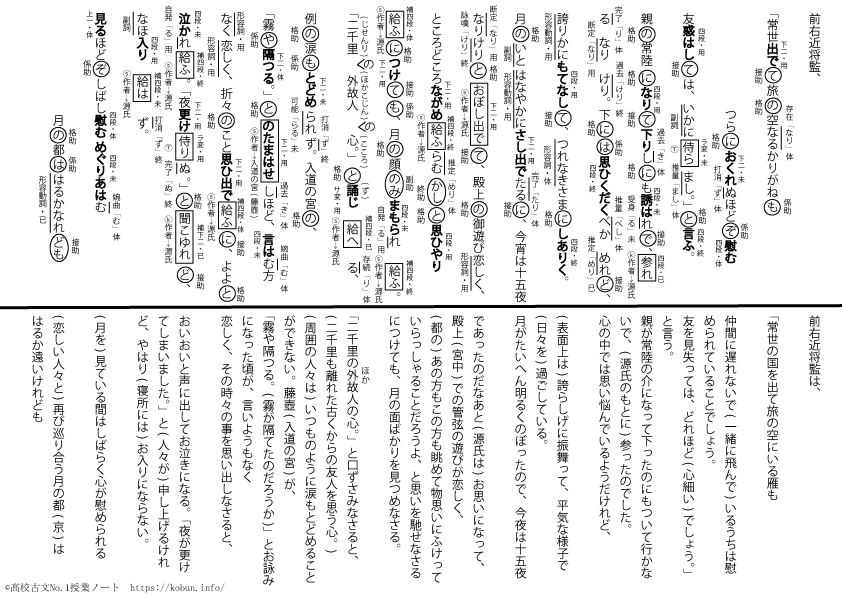

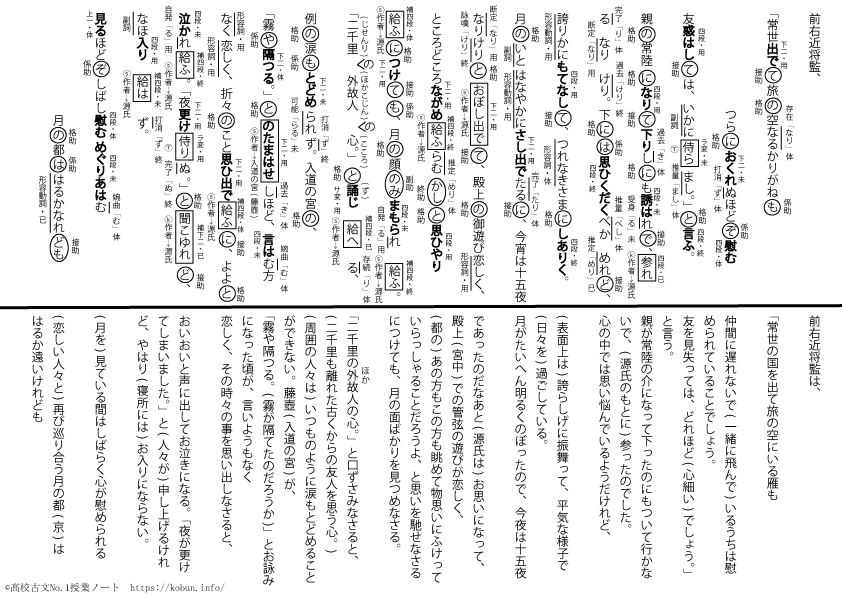

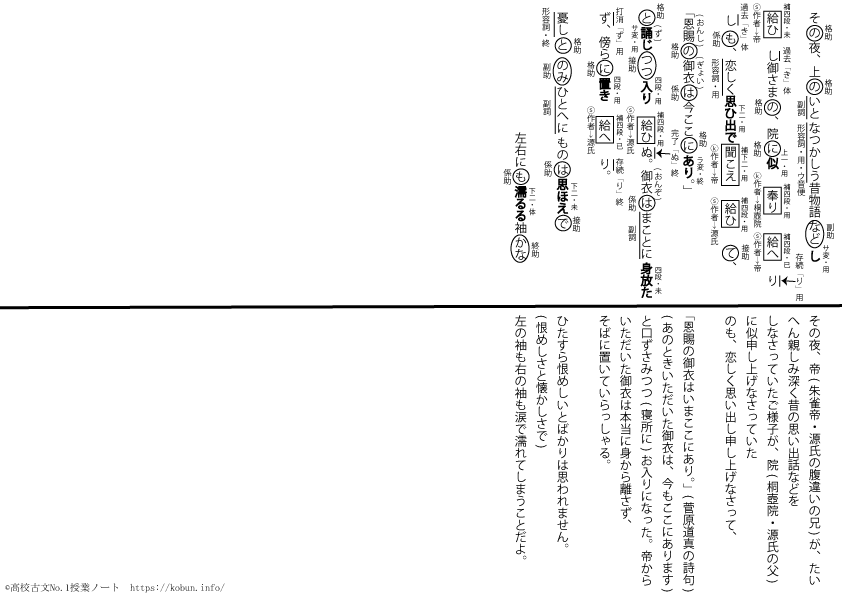

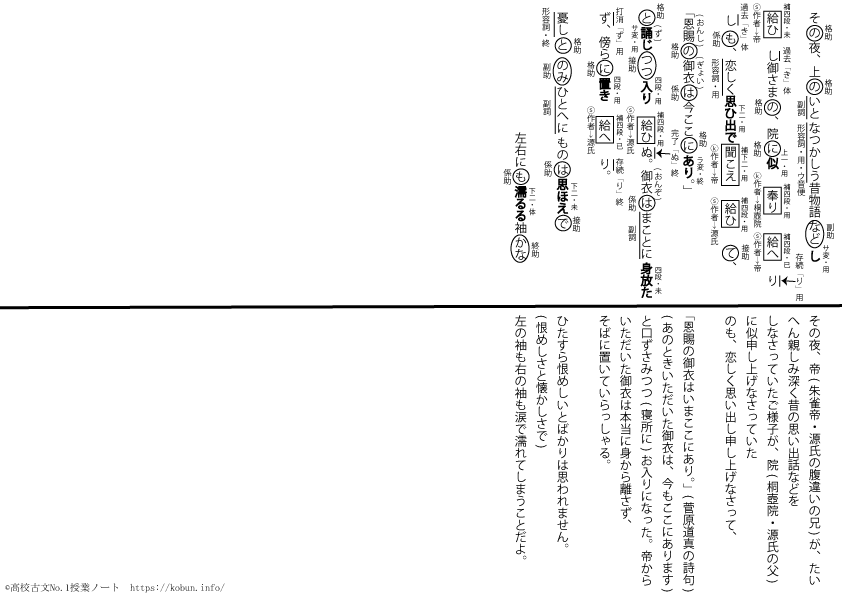

【須磨の秋】授業ノートはこちらです。画像とPDFの好きな方をご覧ください。

『須磨の秋』は様々な教科書に掲載されている題材ですので、漢字などに違いがある場合があります。内容は同じです。当サイトの原文は第一学習社に合わせて作っています。

コメント